yl8cc永利官网凝聚态物理与材料物理研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室刘开辉教授与上海科技大学王竹君教授等合作者揭示了铜上双层石墨烯的双面各异掺杂机制,成功实现了对铜箔的超高效防腐,可在200 ℃下保护铜箔1000小时以上,达到了工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录》中要求的1000倍,有望拓展铜在高温、高湿等极端环境下的应用前景。2023年11月17日,相关研究成果以“双面各异掺杂双层石墨烯增强铜抗腐蚀性能”(Enhanced copper anticorrosion from Janus-doped bilayer graphene)为题,在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

随着以铜为代表的金属电极材料在微电子、半导体和集成电路等领域的广泛应用,因电极腐蚀带来的器件性能退化问题日益凸显,严重影响了集成器件的极限功率与性能表现。石墨烯因在单原子层厚度上具备优异的防渗透能力和极高的化学稳定性,被认为是金属保护涂层的重要备选之一。然而,石墨烯-金属体系通常具有弱的界面耦合作用和强的表面电化学活性,在水、氧气等腐蚀性分子接触石墨烯-金属表面时,界面扩散和电化学反应极易发生。有研究表明,在长时间、高湿度的环境下,石墨烯甚至会加速铜的腐蚀,这使以石墨烯为代表的原子层防腐技术的开发与应用面临着巨大挑战。

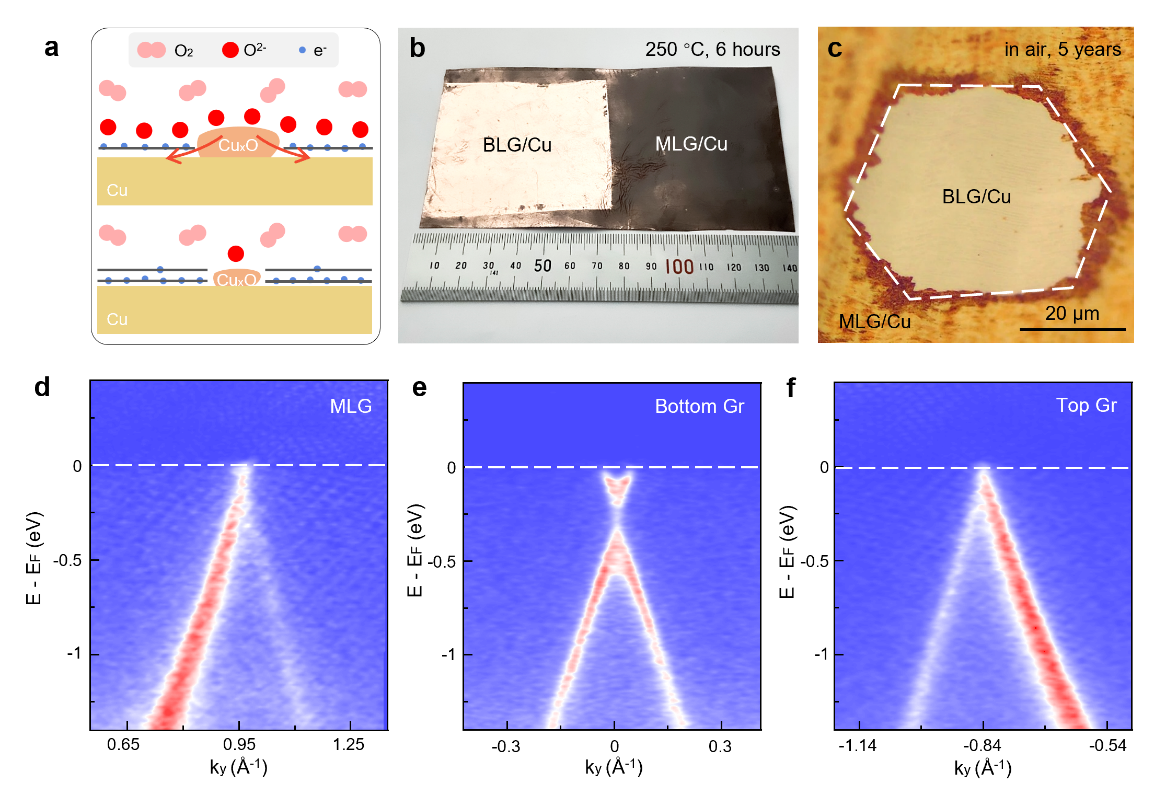

图1:双层石墨烯覆盖铜的抗腐蚀性能

针对上述难题,刘开辉团队与合作者利用双层石墨烯覆盖,实现了高效(200 ℃下1000小时,室温环境下5年)的铜表面腐蚀保护(图1)。并且,研究团队证明,此方法的有效性与铜的晶面、石墨烯的堆叠方式无关,且适用于高温(高至600 ℃)、高湿(80 ℃水中浸泡)等多种环境,极大地扩展了石墨烯原子级防腐涂层的应用前景。精细的电子能带结构计算与实验表征证明,铜上双层石墨烯具有双面各异的掺杂机制:底层石墨烯与铜具有更多的电荷转移和更强的相互作用,导致腐蚀性分子的界面扩散更加困难;而顶层石墨烯则几乎未被掺杂而接近电中性,有效抑制了表面电化学反应的发生。该技术有望为铜在氧化环境中的集成化应用开辟道路,也为下一代电子器件和光电器件的微型化提供了新的机遇。

yl8cc永利官网凝聚态物理与材料物理研究所博士生赵孟泽、博新博士后张志斌和上海科技大学史武军副研究员为论文共同第一作者;刘开辉、王竹君和张志斌为论文共同通讯作者。其他主要合作者还包括永利集团李新征教授、吴慕鸿副研究员,上海科技大学刘志教授、柳仲楷教授,中国人民大学刘灿副教授,松山湖材料实验室付莹研究员等。

研究工作得到了广东省基础与应用基础研究重大项目、国家自然科学基金委员会、广东省重点领域研发计划、中科院先导项目、上海市科学技术委员会、中国博士后科学基金、腾讯基金会、上海科技大学双一流创业基金等相关项目及永利集团纳光电子前沿科学中心、量子物质科学协同创新中心,松山湖材料实验室,上海科技大学大科学中心、硬X射线自由激光装置、高性能计算共享服务平台,武汉大学高等研究院,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所等的大力支持。

论文原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-43357-1